※この記事はプロモーションが含まれます

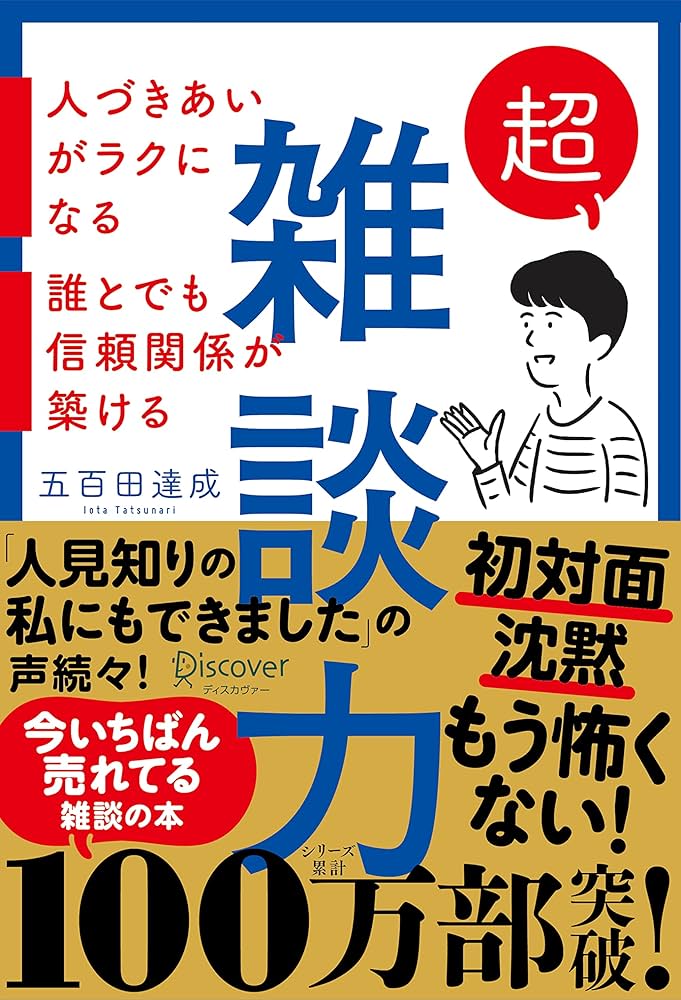

| タイトル | 超雑談力 |

| 著者 | 五百田達成(いおた たつなり) |

| 出版社 | ディスカヴァー・トゥエンティワン |

| 発行年 | 2019年 |

| ページ数 | 206ページ |

雑談が苦手な人へ贈る解決策

雑談が苦手だと感じたことはありませんか?

初対面の人と何を話せばいいか迷って沈黙してしまう、そんな経験がある方も多いでしょう。

実は、私もその一人です。普段から本を読むのが好きで、知識を増やすことには熱心でしたが、

いざ人とコミュニケーションをとると途端に話がぎこちなくなり、何を話せば良いのか分からなくなることがしばしばありました。

でも不思議なことに、好きなことや詳しい話題に触れると急に話が弾むことがあります。

例えば、私は読書が好きなので、本の話題が出ると自然と会話が盛り上がります。

逆に、それ以外の話題になるとどうしても言葉に詰まってしまい、困ることが多いのです。

このような悩みを抱えている人は少なくないと思います。

「知識はあるのに、どうしてこんなに雑談が苦手なんだろう?」

そんな思いから手に取ったのが、今回紹介する『超雑談力』です。

この本は、雑談が苦手な人でも少しずつ自信を持てるようになる具体的なテクニックが満載です。

この記事では、『超雑談力』で紹介されている7つのルールと、

それを実践して得た効果をお伝えしながら、雑談力を向上させるためのアドバイスをお届けします。

著者と本の概要

著者紹介

『超雑談力』の著者、五百田達成さんは、心理学を基にしたコミュニケーションの専門家で、

多くの人々に向けて役立つアドバイスを提供してきた実績があります。

これまでに数多くのコミュニケーション関連書籍を執筆しており、

特に雑談や人間関係の悩みを抱える人々に向けた実践的なアドバイスで定評があります。

この本も、そうしたアプローチが詰まっており、雑談に自信がない人でも取り組みやすい内容になっています。

本の構成と読みやすさ

『超雑談力』の魅力の一つは、その読みやすさです。

次のポイントで、読者がストレスなく読み進められる構成になっています。

- 短くまとめられた各章:

一つ一つのテクニックが具体的かつ実践的に解説されており、ポイントごとに簡潔にまとめられています。

たとえ多忙な日々の中でも、通勤時間やちょっとした休憩時間にサッと読めるのが魅力です。 - シンプルでわかりやすい言葉:

難しい理論を用いず、日常的な言葉で説明されているため、専門的な知識がなくても理解しやすいです。

まさに「読むだけで実践できる」構成になっています。 - 具体的な事例が豊富:

実生活での応用がイメージしやすいように、章ごとに具体的な事例が紹介されています。

これにより、自分の状況に置き換えて考えやすく、「自分にもできそうだ」という自信を持つことができるでしょう。

理論だけでなく、すぐに使えるテクニックが多く紹介されているので、読んでいると「これならできそう!」と思えるのが嬉しいところです。

超雑談力の7つのルール

ルール1: 「会話のラリーを続ける」

雑談では、相手との会話のキャッチボールを意識することが重要です。

相手の話に対して反応を返し、それを元にさらに話題を広げることで、会話が途切れることなく続きます。

例えば、「なるほど、それでどうなったんですか?」と相手に話を促すことで、会話の流れがスムーズになります。

会話が続くと、それだけで安心しますよね。私もこのルールを意識するようにしてから、会話の途切れが減りました。

ルール2: 「生の気持ちをやり取りする」

雑談は、単なる情報交換ではなく、感情を共有する場でもあります。

自分の感情や感想を率直に伝えることで、相手との距離が縮まります。

「それ、すごく面白いですね!」といった感情を言葉にすることで、相手も心を開きやすくなります。

感情を共有することで、相手との距離感がぐっと近くなるのを実感しました。

ルール3: 「経験談を話題にする」

自分や相手の経験談を話題にすることで、会話に深みが出ます。

具体的なエピソードを共有することで、相手も共感しやすくなり、

会話がより親密なものになります。

例えば、「私もそれと似たような経験があります」といった形で、

自分の経験を織り交ぜて話すと、会話が広がります。

自分の経験談を交えると、会話が自然と深まる感じがします。お互いのことをもっと知れるチャンスですね。

ルール4: 「肯定して共感する」

相手の話を肯定し、共感を示すことは、雑談を円滑に進めるための基本です。

相手の意見に「それは素晴らしいですね!」と賛同することで、相手も安心して話ができるようになります。

また、共感の言葉を交えることで、会話が一方通行にならず、相互のコミュニケーションが深まります。

「そうそう、それわかります!」と共感するだけで、相手の顔が明るくなるのを感じます。

ルール5: 「大きなリアクション」

リアクションを大きくすることで、相手に興味を持っていることを示すことができます。

「えー!本当に?」や「それは驚きです!」といったリアクションは、相手の話を引き出し、会話を盛り上げる効果があります。

リアクションが豊かだと、相手も話しやすくなります。

大きなリアクションをするだけで、会話が盛り上がることを実感しました。自然にできるようになりたいですね。

ルール6: 「沈黙は自分に近い話に戻す」

会話の中で沈黙が訪れたときは、焦らずに自分に近い話題に戻すことで、再び会話を続けることができます。

例えば、共通の話題や自分の得意な分野に話を戻すことで、スムーズに会話が再開できます。

沈黙を恐れず、次の話題に繋げるチャンスと捉えましょう。

沈黙を焦らずに、自分が話しやすい話題に戻すコツは本当に助かります。

ルール7: 「程よいところで切り上げる」

雑談は、長すぎると逆効果になることがあります。

程よいところで会話を切り上げることで、次に繋がる印象を残すことができます。

「今日は楽しかったです。またお話ししましょう!」といった形で、

相手に良い印象を与えながら終えることが大切です。

雑談は終わり方が肝心ですね。次回が楽しみになるような終わり方を意識しています。

実践法と具体例

実践法1: 初対面での会話を楽にする「興味の示し方」

初対面の場面では、相手に関心を持つことが大切です。

私が実践したのは、「そのネクタイ、素敵ですね」といったシンプルな質問です。

相手の持ち物や身に着けているものに関心を示すことで、会話のハードルが下がり、

自然と会話が続くようになります。

小さな興味を示すだけで、相手も話しやすくなるんですよね。これなら私でもできそうです。

実践法2: 職場での雑談を楽しくする「軽い質問の技術」

職場での雑談が苦手な方は、「週末は何をして過ごしましたか?」や「最近観た映画でおすすめはありますか?」

といった軽い質問をすることから始めましょう。

これにより、相手がリラックスして話せる環境を作り出し、自然と会話が弾むようになります。

軽い質問から始めると、会話が思った以上に広がるのでおすすめです。

実践法3: 沈黙を利用して会話を深める「待つ力」

沈黙を恐れず、相手の話を待つというのは私にとって非常に大きな挑戦でした。

最初は不安でしたが、この本のアドバイスを実践していくうちに、沈黙が次の会話の糸口になることに気づきました。

沈黙の間に相手が自分の考えをまとめる時間を与えることで、より深い会話ができるようになります。

沈黙は怖くなくなりました。むしろ、会話を深めるチャンスだと思えるようになりました。

読者へのアドバイス

この本を読む際には、一度にすべてのテクニックを身につけようとせず、

まずは自分に合いそうなものから取り組んでみてください。

私も最初は緊張しましたが、少しずつ試していくことで、以前よりも雑談が楽になりました。

この記事で紹介した実践法の中で、あなたが試してみたいと思ったものはありますか?

また、実際に試してみた結果どうだったか、ぜひコメントで教えてください。

皆さんの経験を共有することで、お互いに学び合える場を作りたいと思います。

どんな小さな成功でも、失敗でも構いません。

あなたの経験が、他の読者にとって大きな助けになるかもしれません。

まとめ

『超雑談力』は、雑談に自信がない方でも少しずつ取り組める実践的な内容が詰まった一冊です。

この本を読んだからといって、すぐに雑談が得意になるわけではありません。

しかし、少しずつ試していくことで、以前よりも雑談が楽になり、自信がついてくるはずです。

私自身も、この本を読んでから雑談に対する苦手意識が少しずつ和らぎました。

まだまだ完璧にはほど遠いですが、少しでも前進できたことは確かです。

この記事を読んでいるあなたも、ぜひ『超雑談力』を手に取ってみてください。

雑談が少しでも楽しくなり、日々のコミュニケーションが豊かになることを心から願っています。

次にどのテクニックを試してみるか、考えてみてください。

そして、その実践の結果をぜひ共有してください。共に成長し、雑談力を高めていきましょう!

[psac_post_slider category="1"]

Audio Bookもおすすめ!!

通勤時間・家事中・寝ながらでも聴けるので、すきま時間の有効活用ができます。

ナレーターの方の声がとてもよく、本を読んでいる時よりも内容の雰囲気や人物の感情が感じやすいので私は好きです。

ぜひ最初の30日間は無料で試すことが出来るので、この機会に体験をしてみては?

⇩Audibleについて詳しく知りたい方はこちら⇩

こちらもCHECK

-

[Audible徹底ガイド]これからは本を聴く時代

※この記事にはプロモーションが含まれます Audibleは通勤時間・家事中・寝ながらでも聴けるので、すきま時間の有効活用ができます。 ナレーターの方の声がとてもよく、本を読んでいる時よりも内容の雰囲気 ...

続きを見る